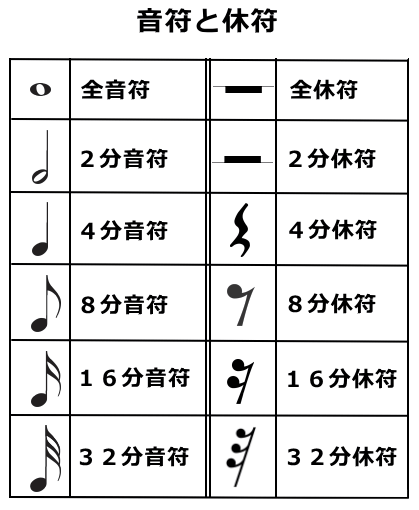

「音符」とは音の長さを表すものです。

「休符」も同様ですが、休符は弾かない音の部分の長さを表します。

順番に見ていきましょう。

音符と休符の名称

32分音符と32分休符のあとには更に64分音符、64分休符と続きますが、実際の演奏ではあまり出てこないため、ここでは32分まで表記しています。

「全休符」と「2分休符」の覚え方のコツ

全休符と2分休符に線がついています。

これを校庭にある鉄棒だと考えてください。

休符の黒い部分が人です。

全休符くんは鉄棒を全力で頑張りヘトヘトに疲れていて、鉄棒の上に上がって休む体力がありません。

ですので鉄棒にぶら下がって休んでいます。

一方、2分休符くんは鉄棒を半分の力で頑張ったので、鉄棒の上に上がって座って休む体力があります。

ですので鉄棒の上に上がって休んでいます。

つまり、

線の下にぶら下がっているのが「全休符」

線の上に乗っているのが「2分休符」

となります。

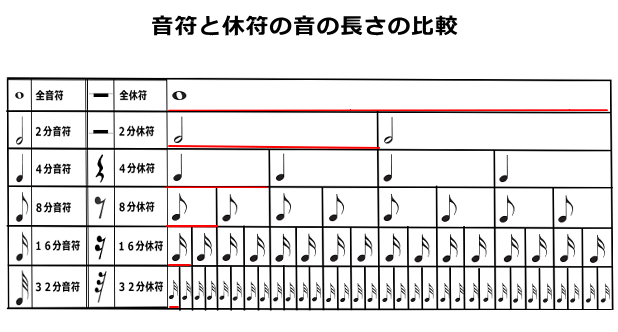

音の長さ

音符で長さを表記していますが、休符も長さは同様です。

文章で表すと

全音符(全休符)1つ分は、2分音符(2分休符)2つ分と同じ長さです。

同様に2分音符(2分休符)1つ分は、4分音符(4分休符)2つ分と同じ長さです。

全音符と4分音符を比べた場合、全音符1つ分で4分音符4つ分と同じ長さになります。

補足

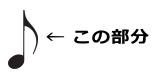

音符のカーブしている部分を一般的に「ハタ」と呼びます。

8分音符は1つ、16分音符は2つ、32分音符は3つあります。

ハタのある音符を譜面で表記する時に、音符同士をくっつけて表記する場合があります。

以下のようになります。

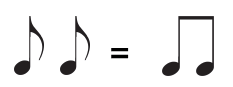

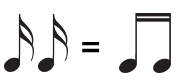

「8分音符が2つ並んでいるとき」

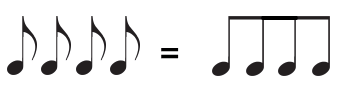

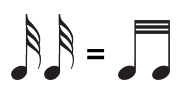

「8分音符が4つ並んでいるとき」

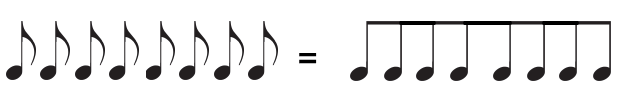

※「8分音符が8つ並んでいるとき」に以下のように表記することは基本ありません。

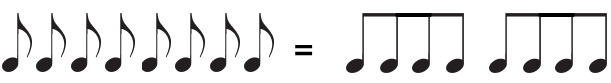

この場合は以下のように、8分音符4つのかたまりを2つに分けて表記します。

16分音符の場合も上の8分音符のときと同じですが、横線が1本増えます。

音符同士を繋げている横線が2本になるのは、ハタが2本あるためです。

同様に32分音符の場合も更に横線が1本増えます。

更に補足

上ではハタが付いた音符の繋げ方を解説しましたが、ここでは違う種類同士のハタが付いた音符を繋げる方法について説明します。

8分音符では横線が1本、16分音符では2本、といった具合に線が増えていくのを利用します。

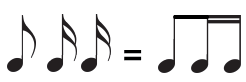

「8分音符1つと16分音符2つを繋げる方法」

最初は8分音符なので横線は1本、次は16分音符なので横線が2本になります。

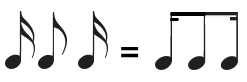

「16分音符1つと8分音符1つと16分音符1つを繋げる方法」

考え方は上と同じです。

最初に16分音符なので線が2本、次に8分音符なので線が1本、最後が16分音符なので線が2本、になります。

基本が分かるようになると応用が効くようになり、次のステップへ進みやすくなります。

もっと補足~付点音符と複付点音符について~

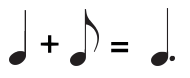

元の音符の半分の長さを足した音符のことを「付点音符(ふてんおんぷ)」といいます。

4分音符に半分の長さの8分音符を足した音符です。

音符の横に点が1つ付きます。

上記の場合は、「付点4分音符」といいます。

他に付点8分音符などもあります。

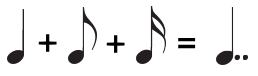

付点音符に付点の更に半分の長さの音符を足したものを「複付点音符(ふくふてんおんぷ)」といいます。

元の4分音符に半分の長さの8分音符が付き、更に8分音符の半分の長さの16分音符がついたものです。

音符の横に点が2つ付きます。

上記の場合は、「複付点4分音符」といいます。

他にも複付点8分音符などもあります。